皆さんこんにちは!

小学校は今年度より、中学校は令和3年度から、学習指導要領が全面実施となりますね!

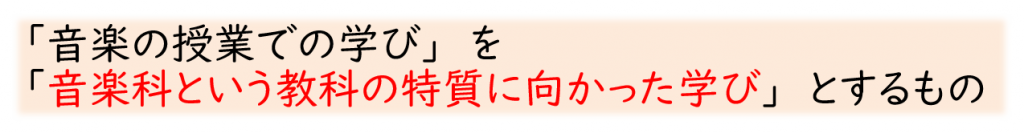

しかしながら、

何が変わるの?

どこが違うの?

と気にはなりながら、しっかりとは理解できていない方も多いかもしれません。

学校は忙しいところですから。

なかなかゆっくりと指導要領なんて読んでられませんよね。

このシリーズではそんなあなたに、

3分くらいでパッと読めて、エッセンスだけをつかめるように、

新しい学習指導要領について書いていきたいと思います!

#2 「音楽的な見方・考え方」

それでは、今日は「目標」の中に出てくる

「音楽的な見方・考え方」について、

考えていきましょう。

詳しく書き出すとかなり長くなるので、

ここでは「ざっくり言うと」というエッセンスだけ書きます。

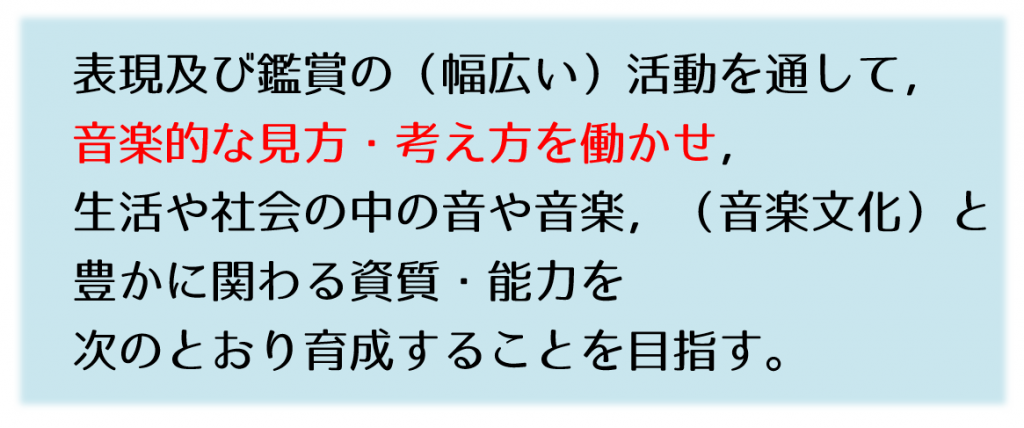

まず、「目標」の簡単な説明については、こちらをお読みください。

このように目標の中に子供が働かせるものとして「音楽的な見方・考え方」が示されています。

では、「音楽的な見方・考え方」とはどのようなものなのでしょうか?

「音楽的な見方・考え方」とは?

「音楽的な見方・考え方」とは端的に言うと、

と、言えます。

ん?だからどういうことなの?

例えば、先生の音楽の授業で、合唱の授業をしていたとします。

その授業で子供たちが学ぶことって何がありますか?

- 発声の仕方

- 意欲的な姿勢

- 旋律の仕組み

- パートで協力すること

- ハーモニーの美しさ

- 歌を通して伝えたいメッセージ

などなど、様々なことを子供たちは学びます。

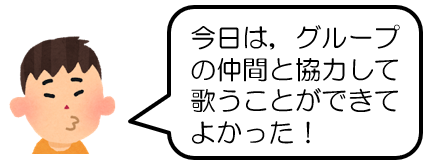

例えば、授業の最後に振り返りをした時に、子供がプリントにこのように書いたとしましょう。

これは、子供にとっての大事な学びであることは間違いないですが、

「音楽科という教科でしか学べないこと」でしょうか?

むしろ「特別活動」的な、もしくは「道徳」的な学びかもしれません。

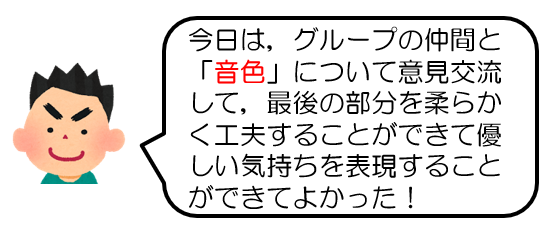

一方、このように書いている子供は、

おそらく本時のねらいであった、

「音色」(という「音楽を形づくっている要素」の働き)

についてちゃんと着目することができていたと捉えられます。

この子は、

音楽科という教科の特質に向かった学び

をきちんとしていたのだ、

と言えるのではないでしょうか。

合唱をする中で、

他の人との協力は大事だということを学んだことは決して悪いことではないのですが、

音や音楽を、

『音色』などの音楽を形づくっている要素や、

その働きの視点で捉える

ことは、音楽の授業だからこそ働かせたい見方ではないでしょうか。

「見方・考え方」は、

「深い学び」にとって鍵となるもの。

その深くなる方向が、

「特別活動」的な方向なのか?

「音楽」的な方向なのか?

その違いは大きな違いとして、

異なる学びの深まりを生み出すものとなってしまうということですね。